働き方改革を進めるため必要なこと【前編】〜人材マネジメントの目的とは〜

労働者が個々の事情に応じた多様かつ柔軟な働き方を自分で選択できるようにする「働き方改革」は、2019年4月1日に関連法案の一部が施行されたことで、大企業だけでなく中小企業にとっても、早急に取り組むべき経営課題だと認知され始めました。

しかし、働き方改革の入り口に過ぎない労働時間短縮に終始した結果、生産性低下による営業利益の悪化や従業員の収入減など、新たな課題に直面する企業が増えているようです。そこで今回は、全3回にわたるシリーズ第一弾として、曲解されていることも多い働き方改革の「あるべき形」を明らかにしたのち、同改革を推進するうえで不可欠な人材マネジメントの目的と必要性について解説します。

目次

働き方改革の意識が違う方向へ向かっている?~日本企業が越えるべきハードル~

なぜ、働き方改革を推進しているにもかかわらず、新たな課題が噴出しているのでしょうか。その理由は、国内企業の多くが働き方改革の「本質」を曲解して単なる手段を目的化し、次のような整備の導入で満足している現状があるからです。

- 有給取得率の向上

- 残業カット・禁止

- フレックスタイム・サマータイム導入

- 産休・育休制度の拡充

- リモートワークの許可・奨励

雇用形態・部署・地位に関わらず単純に休日出勤を禁止したり、20時になったらパソコンを強制シャットアウトしたりするなどやや強制的な取り組みだけではいつになっても本当の働き方改革が実現困難です。

事実、経済協力開発機構(OECD)が公表した2016年の「国別労働時間データ」によれば、ドイツの年間労働時間は日本より約350時間少なく、1日の労働時間を8時間に設定すると小・中学生の夏休みに相当する日数分、ドイツの労働者の方が休んでいる計算になります。ドイツ政府の長時間労働を厳しく取り締まる政策も影響していますが、何より重要なのは同国の民間企業がこぞって、

- 売上高だけでなく「収益力」を強く意識

- 短時間で最大の成果を上げる社員を「高評価」

- 成果が出ないのに残業する社員を「低評価」

という「3ポイント」を重視した取り組みを平準化させることにとって、世界有数の工業大国であり続けていることです。とはいえ、この3ポイントをおさえた取り組みを打ち出せば良いかと言うと、そう簡単なものではないのです。長年根付いてきた終身雇用制と年功序列の影響などから、働き方改革を実現するには超えるべき高いハードルが存在します。

ハードルその1 手段の目的化による生産性の低下

通り一辺倒の手段に過ぎなくとも、比較的容易に労働時間は短縮できるため、多くの企業が率先して取り組む労働時間の短縮化。それによって「目的を果たした」と感じられることが多いのですが、生産力向上を伴わない施策では企業の収益力は低下します。

このままではいけないと気付いた企業の中には、時短を進めつつ業務効率化による生産性維持・向上へシフトを始めていますが、業種・規模・財務状況など様々な要素にマッチした独自の施策を打ち出さなければ、時短と生産性向上の両立は困難です。

まずは、生産性を保つためにどうしても人員が必要なのか、はたまた人件費削減分を新システム導入に回し効率化を図るのかなど、部署ごとの稼働状況や重要性に併せて、人・モノ・資金の配分を最適化することから始めるべきだと言えるでしょう。

ハードルその2 労働時間短縮に対する評価体制の構築

年俸制やインセンティブ性が浸透している海外と異なり、同業種であれば「労働時間の長さ=月収」につながりやすい国内企業の場合、時短の施策だけでは残業日数・時間短縮による収入低下で従業員のモチベーションが損なわれる可能性が高くなります。

このハードルを越えるには、従業員自身が時間当たりの生産性を高めるスキルを形成しなくてはなりません。国や企業はスキル形成をサポートする補助金制度などを拡充し、スキル習得者の就職・転職斡旋や賃金・キャリアアップなど、正当な評価体制を構築すべきです。

ハードルその3 改革を進めるチェレンジ精神の欠如

改革を進めるには、今までの組織やシステムを見直して再構築する「チャレンジ精神」が不可欠です。日本は諸外国に比べて良くも悪くも経済が長く安定してきたため、リスクを顧みずに改革を巻き起こそうとする気概が残念ながら乏しい傾向にあります。

それこそが働き方改革の手段が目的化している大きな原因の1つであり、もっとも困難なハードルと言えるでしょう。本格的に働き方改革を推進するには、会社全体に漂う「現状維持でOK」という古い意識を改革すべきですが、そのためには組織構造の抜本的な見直しが必要です。働き方改革を進めている企業は規模に応じ、担当者や推進室を任命・設置しているものの、はそれぞれの配属・配置にあり国内企業においては、概ね以下の4つのパターンに当てはまります。

1. CEO(最高経営責任者)直下型

2. CIO(最高情報責任者)直属型

3. CSO(最高戦略責任者)直属型

4. CHRO(最高人事責任者)直属型

このうち、「1」に関しては経営トップ直下なので推進力はありますが、現場からすれば「最近いろいろ上から言われるけど関係ないし…」となりかねず、意識改革が思ったように進まない可能性も。「2」はすすんでITツールを導入することに終始した結果、見えない成果の中で投資ばかりが無駄に増えることも考えられます。「3」は戦略を立てることが本職なので計画立案まではうまくいきますが、トップから離れすぎているため運用されずじまい…なんて結末もあり得るでしょう。「4」に至っては、「残業を減らそう!労働環境を改善しよう!」などのスローガンだけが先走ってしまう、つまり働き方改革が進まない最大懸念材料である「手段の目的化」が、一層深刻になるという最悪の結果を生みかねません。

では、どのような組織構造を目指すべきでしょうか。

まず「1」のように経営トップ直下へ推進室を置き、働き方改革が手段ではなく「全社を挙げての一大プロジェクト」であることを、トップダウン方式で従業員に強くアピールしましょう。そのうえで、IT・人事部門の意見を加味したプランを戦略部門が練り上げ、各部署ごとに配置した「働き方改革エージェント」へ落とし込んで運用する「全社一貫型スタイル」こそが理想です。

事実、国内有数の外資系コンピューター関連企業である日本IBMは、働き方改革を時短といった手段ではなく「イノベーション(革新)」と捉え、全社一貫型スタイルの導入を社内外問わず広く提唱しています。

たとえば、2018年に移転した新大阪事業所は社員の新しい働き方を推進するためデザイン、柔軟なチーム編成やコミュニケーションを促進するオフィス環境が整備されており、壁全体がホワイトボードになっていて自由にアイデアを書き込めるようになっています。コラボ・スペースはオープンで、壁に囲まれた会議室での打ち合わせではなく、様々な職種・職位の社員からアジャイルに、貴重な意見やアドバイスを得られるようにするなど、「働き方革新」を進める工夫がちりばめられているのです。

働き方・働く場所に柔軟性を持たせるだけでは「不十分」?

少々話が前後しますが、働き方改革の進捗度を判断する材料としては「施策の実行により従業員のワーク・ライフ・バランス(以下「WLB」)が向上したか」を指標として考えましょう。

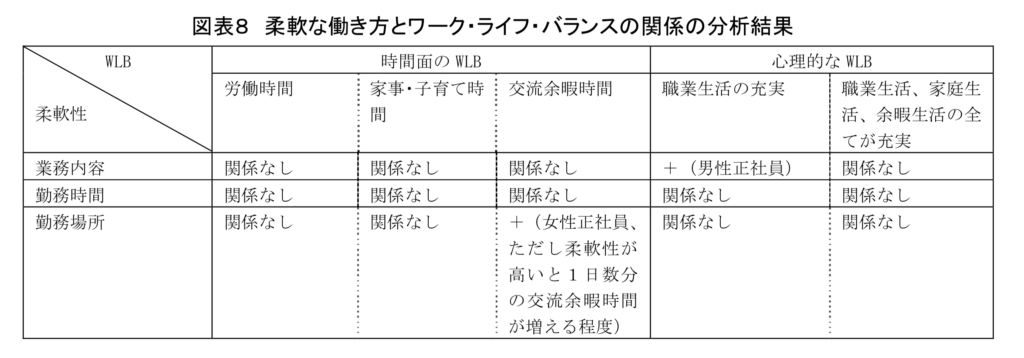

多くの企業では、時短やフレックスタイム、リモートワークなどの実施で働き方・働く場所(ワーク)に柔軟性を持たせさえすれば、子育て・一家団欒・趣味(ライフ)に避ける時間的・心理的余裕が確保できWLBが向上するというのが通説になっていました。しかし、第一生命(株)が実施した調査によれば、業務内容・勤務時間・勤務場所のいずれについても、柔軟性が高いことが WLB向上に繋がっていないという、通説に反する研究・分析結果が明らかにされています。

国内の就労者、とくに正社員の労働時間は長く、果たすべき職務も多岐にわたるため、やみくもに柔軟な働き方だけが拡充されてしまうと「時短やWLB向上が果たせないのは個人のせいだ」と責任転嫁されてしまう危険性まであります。

従業員の生活安定が義務である企業としては、責任転嫁をせず、人的・物的の最適配分によるさらなる労働時間短縮や、部署の業務・稼働状況に即した手厚いライフ・サポート体制を構築すべきだといえます。そこで大きな威力を発揮するのが勤怠管理です。

勤怠管理からわかること~重要性と本来の役割~

勤怠管理とは、タイムカードやICカードといった勤怠管理ツールによって、始業から終業までの時刻や時間外労働・休日出勤、有給休暇の消化状況などを個別に把握し、適切な賃金・時間超過分の支払い及び、人事考査の判断材料とするマネジメント業務を指します。

労働基準法第108条において次のように定められている勤怠管理は、企業に与えられた重要な責務であり、過剰労働による健康被害や不安・プレッシャーによるメンタル上の問題から従業員を守ることが重要です。

「使用者は事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省命令で定める事項を、賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」

働き方改革関連法の施行に併せて労基法が約70年ぶりに大幅に改正したことで、これまで実質青天井だった時間外労働が「罰則付きで上限規定」されたことが災いし、「残業できないから自宅に持ち帰り仕事をする」なんて、本末転倒な弊害も発生しています。働き方・働く場所の柔軟性がWLB向上に直結しないのはそこに原因があり、まさに責任転嫁の最たるもの。企業は勤怠管理の重要性と本来の役割を再認識、IT活用によってリモートワークまで網羅した、働き方改革時代に即した新しい勤怠管理システムを構築すべきでしょう。

ITツールを活用した勤怠管理システムは、既に数多くリリースされていますが、

より綿密な稼働状況把握できる

勤怠データの見える化・共有が容易になる

データ分析による人的・物的配分の最適化が可能

より細やかな社員のヘルスケアに取り組める

働き方改革関連法に対応済

などといった多岐にわたる人事管理面での恩恵を企業にもたらすほか、「法順守&企業イメージUP」というメリットも期待できるため、費用対効果を考慮すれば企業規模に応じて導入を検討してください。

まとめ

前編では働き方改革の本質とは何か、そして勤怠管理の重要性と本来の役割について解説しましたが、勤怠管理の英訳が「Attendance(出・欠勤)Management」であることからわかるように、海外では「欠勤=怠けている」という概念すら存在しません。

「精勤こそ善」とする日本古来の美学を全否定するわけではありませんが、働き方改革の本質を見極め、一刻も早く「手段の目的化」から脱却しなければ、世界の潮流からどんどん取り残されてしまうでしょう。まずは、余暇や家族との時間をしっかり確保することで、従業員の時間的・心理的WLBを整えつつ、効率の良く仕事ができる環境を整備して生産性もキープする。これが働き方改革推進の「第一歩」ではないでしょうか。